『若い芸術家の肖像』とは?

『若い芸術家の肖像』は、アイルランドの作家ジェイムズ・ジョイスが1916年に発表した、長編小説です。

本作は、作者の人生をベースに書かれた自伝的小説として知られ、その内容は主人公スティーヴン・ディーダラスのビルドゥングスロマン(自己形成物語)になっています。

ファミリーネームのディーダラスは、ギリシャ神話のダイダロスの英語読みであり、主人公は古の工匠に重ねられています(さらには、ダイダロスの息子イカロスまでも[後述])。

ダブリンを「半身不随又は中風」と喩えたジョイスは、ダブリンを脱出し、大陸に移住したわけですが、本作では、そんなジョイスと主人公スティーブン・ディーダラスの人生が、ミノス島から脱出するダイダロスとイカロスに重なります。

『若い芸術家の肖像』のあらすじ

全体的なあらすじ

アイルランドのカトリック社会に生まれた主人公スティーヴン・ディーダラスは、幼少期から内向的で感受性が強く、学校生活や家庭の中でさまざまな葛藤を経験します。

青年期には性的欲望や宗教的罪悪感に悩まされ、一時は敬虔な信仰にのめり込むも、やがて教会の教義に疑問を持ち始めます。

詩や言葉への興味を深めていく中で、スティーヴンは芸術家としての自我に目覚め、自分の人生を宗教や国家の束縛から解き放ち、独立した存在として創造的な生き方を選び取る決意を固めます。

物語は、彼がアイルランドを離れ、自分自身の道を切り拓こうとするところで終わります。

各章のあらすじ

『若い芸術家の肖像』は5章構成です。

第1章では、主人公スティーヴン・ディーダラスの幼少期が描かれます。スティーヴンの感覚的な記憶や家族との関係、家庭内の政治的対立(クリスマスの席での口論:民族主義者の父と友人vsカトリック信者の家庭教師、このシーンはとても緊張感があります)、そしてカトリック系の寄宿学校クロンゴーズ校での体験が中心です。学校では不正に体罰を受け、スティーヴンは初めて理不尽に対して声を上げる勇気を持ちます。彼の内面世界と道徳意識の芽生えが表現される章です。

第2章では、スティーヴンの思春期が描かれます。スティーヴンは家計の悪化でクロンゴーズ校を退学となりますが、成績が優秀だったため授業料免除で名門校ベルヴェディアへ入学します。バイロンこそ最高の詩人と主張したことで、学友達から異端者としていじめを受けますが、スティーブンは一歩も引きません(このシーンもとても緊張感があります)。性的欲望に目覚めたスティーヴンは、やがて売春婦のもとを訪れ、宗教的に深い罪を犯します。

第3章では、スティーヴンが宗教に屈服します。イエズス会系の学校に通っていたスティーヴンは、神父から最後の審判や地獄などについての説教を聞きます。それを聞いたスティーヴンは、罪の重さに耐えられなくなり、告解と贖罪を通じて救済を求めます。礼拝堂で娼婦とのことを告白し、ようやく心に落ち着きを取り戻します。

第4章では、スティーヴンが宗教と芸術の間で葛藤します。スティーヴンは、敬虔で優秀な学生として校長から聖職へ誘われます。聖職へ就けば衣食住は一生安定ですが、精神的には服従です。一方、芸術家を目指せば経済的には不安定ですが精神的には自由です。服従か自由か。スティーヴンは、自らの名をダイダロス(ギリシャ神話の工匠)に重ねるとともに、浜辺で見かけた少女からエピファニー(啓示)を感じ取ります。この章はスティーヴンの芸術的自由を求める決意の始まりを示しています。

第5章では、大学生となったスティーヴンが、民族主義、国語、宗教といった社会の制約を拒絶し、芸術家を志す道を選びます。そんなスティーヴンは幼少期から知っている恋人エマを想いながら、ヴィラネル(英語詩の一形式、繰り返しが多いのが特徴)を書きます。若き日のスティーヴンの物語は、日記で幕を閉じます。Away! Away!(彼方へ!彼方へ!)過去から解放されたスティーブンは、ダブリンを脱出して芸術家を目指す決意を日記に記します。

※エピファニーについては『ダブリナーズ』の『死せるものたち』参照。

『若い芸術家の肖像』の感想・考察

概括

『若い芸術家の肖像』は、自由間接話法により、語り手と、主人公の意識が溶け合う文体を必然とする物語でした。

すなわち、書いている芸術家ダイダロス(今のジョイス)と書かれている若い男イカロス(昔のジョイス)の二重性というわけです。

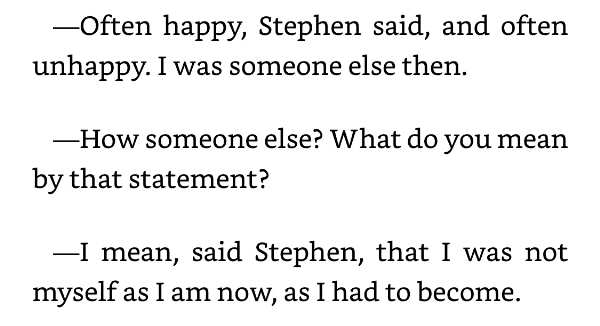

人称は一貫して三人称(He)ですが、最後の最後で一人称(I)となり、自分の声を獲得。I was not myselfからI am now myselfへ。この流れが熱いです。

最後がオープンエンディングなのも凄く良いと思います。主人公スティーヴンは、ダイダロスの様な芸術家になれるかもしれないし、イカロスの様に墜落してしまうかもしれない。

成功は保証されていない。それでもやりたいと思えるか。

文体

『若い芸術家の肖像』の文体は以下のとおりとなっています。

- 地の文(基本):三人称(He)。

- 地の文(時々):自由間接話法(Wikipedia)で、地の文と、人物の意識が溶け合うことで、三人称感が下がり、一人称感が上がる。

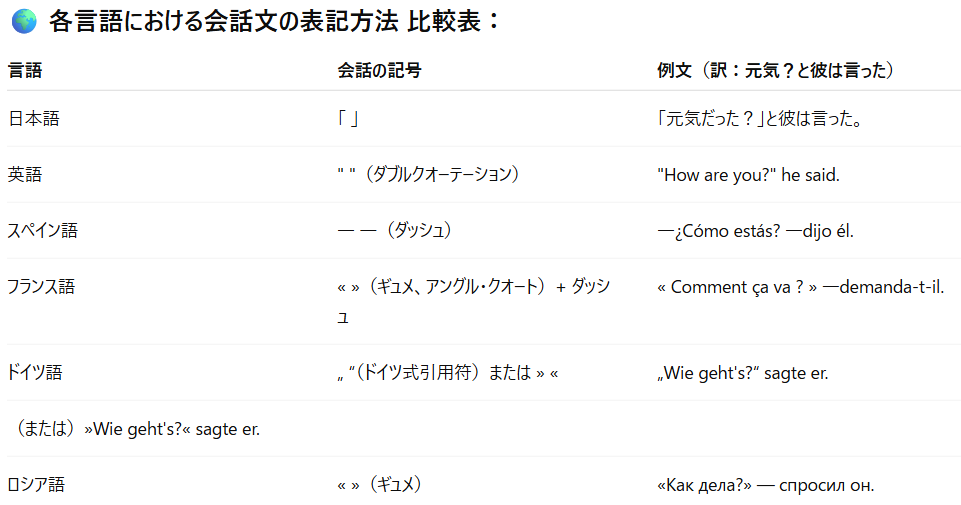

- 会話文:「」に相当する””がなく、―(ダッシュ)で始まる。その結果、台詞が地の文に溶け込むので、三人称感が下がり、一人称感が上がる。

自由間接話法の例を以下に引用します。

What was the right answer to the question? He had given two and still Wells laughed. But Wells must know the right answer for he was in third of grammar.

どう返事すればいいのだろう?二とおり答えたのにそれでもウェルズは笑った。しかしウェルズはサード・グラマー(※)だもの、正しい答えを知っているにちがいない。

※エレメンツに所属するスティーヴンより上級生であることを表している。

これは地の文ですが、Whatで始まる文は主人公スティーヴンの心の声の様です。これを通常の間接話法で書くと「He wondered what was the right answer to the question?」などとなるのだと思いますが、ここでは「He wondered」がない自由間接話法になっています。Heで始まる文は通常の三人称の文に見えますが、翻訳者は自由間接話法を採用しています。Butで始まる文章は解釈に迷いましたが、ここも翻訳者は自由間接話法で訳しています。

自由間接話法は、語り手が人物の声を代弁しているようでもあり、人物が語り手の声を介して発言しているようでもあると思います。いずれにしても、人物の感情がより直接的に感じられるため、オーディブルと親和性が高そうです。

『若い芸術家の肖像』において、人称は一貫して三人称(He)ですが、読んでいる感覚は中間の二人称のように感じました。スティーヴンは「彼」という他人でもなく、「私」という自分でもない、「あなた」という身近な存在。実際、Youは台詞以外の地の文でも稀に使用されています。

三人称をダイダロス(芸術家=今のジョイス)視点、一人称をイカロス(若い男=昔のジョイス)視点とすると、この文体は両者の二重性を表現しているとも言えるかもしれません。

最後の日記では、地の文として(会話文は除くという意味)初めて一人称(I=私)が使用されます。ここでダイダロスとイカロスが一つになり、スティーヴンが自分の声を獲得し、自分の物語が始まったことが表現されているのだと思います。

会話文の形式

英語で会話を表現するときは通常“ ”が使われますが、ジョイスはー(ダッシュ)を使用しました。ダッシュは大陸のスペイン語、フランス語、ロシア語で使用されるため、ダブリンに絶望して大陸に希望を見ていたジョイスの心情を反映しているのではないか?

最初はそう思ったのですが、実はさらにその先があるかもしれません。“ ”を使わないことで、台詞が地の文に溶け込んで行くため、自由間接話法により適した形式になるからです。

以下は、『若い芸術家の肖像』原文からの抜粋ですが、台詞が地の文に溶け込んでいるように感じられると思います。

他の言語にも興味が湧いて調べた結果を、以下に記しておきます。

各言語における会話文の表記方法 比較表

※スペイン語は会話の前後をダッシュで閉じる。フランス語とロシア語は会話の終わりにダッシュを使用。

百年の孤独、ウルスラの「ちくしょう!」

『百年の孤独』のスペイン語版を確認すると、確かに台詞はダッシュで囲われていました。

- スペイン語:—¡Carajo! —gritó.

- 英語:“Shit!” she shouted.

- 日本語:「ちくしょう!」思わず大きな声が出ていた。

翻訳

翻訳は自由間接話法を強調した文体になっています。それ自体は悪いことではないですが、一線を越えていると思う点が2つあったので、以下に記しておきます。

- 冒頭の「Once upon a time」が「むかし、むかし、そのむかし~」と幼少期の主人公が語っていることになっていた。「Once upon a time」と言えるのは全知の語り手だけでは?

- 人称は一貫して三人称(He)だが、一部「ぼく」と訳されていた。

訳者の意図は、自由間接話法を強調したいということなのだと思いますが、翻訳者はどこまでやっていいものなのでしょう?上記2例は越権行為に該当しないでしょうか?

解説者は翻訳者を称賛していますが、その中で「力業」という表現も使っています。これは解説者自身も、かなり攻めた翻訳であることを認めているからこその表現だと思います。

攻めること自体は悪いことではなく、どの程度までをOKとするかという問題なのだと思いますが、人それぞれで意見が分かれそうです。

※上記以外の翻訳と注釈、並びに翻訳者自身による解説は素晴らしく、とても勉強になりました。ブラボーです👏👏👏

少しだけ翻訳者の擁護をすると、物語序盤は文章が簡潔なため、子供が語っていると解釈することもできると思います。とはいえ、全知の語り手が、子供のスティーヴンに語りかけるように、温かく見守るように、文章を簡潔にしているようにも見え、ここの解釈はとても難しいです。

仮に翻訳者が正しい、つまり、子供のスティーヴンが「Once upon a time」と全知の語り手として語っているのだとしたら、原文の設定が破綻していることになると思いますが、どうなんでしょうね(笑)

コメント