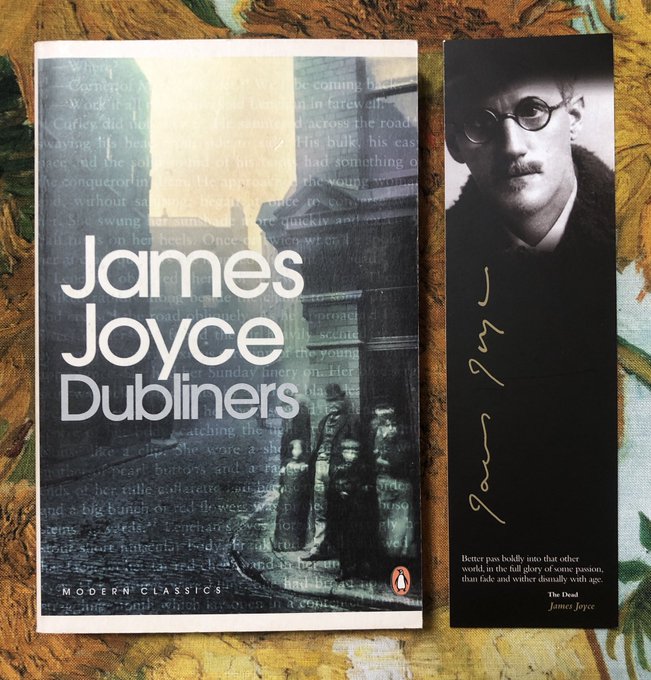

『ダブリナーズ』とは?

『ダブリナーズ』は、アイルランドの作家ジェイムズ・ジョイスが1914年に発表した、短編集です。

作者は手紙の中でダブリンを「中風の中心」、「半身不随もしくは中風」と喩えており、本作はそんな患者を解剖し、スケッチしたような短編集になっています。

作者の最初期の作品集でもある本作では、ダブリンの病態や作者の主張が無駄な寄り道なく次々と書かれていて、若さ特有の勢いが感じられます。

特にデビュー作『姉妹 The Sisters』の単刀直入感は最高です。最初から飛ばしていて気持ちいいです。これをやるなら長編は違う。だから短編なのだと思います。

『ダブリナーズ』のあらすじ

『ダブリナーズ』の15作は、少年期(Childhood)、青年期(Adolescence)、成熟期(Maturity)及び公共生活(Public Life)の順で収録されています。

以下に、全15作のあらすじを、1文ずつまとめてみました。

●少年期(Childhood)

1. 姉妹 The Sisters:中風で亡くなった神父の姉妹を叔母と共に弔問する少年。

2. 出会い An Encounter:友達と冒険に出かけた先で不気味な老人と出会う少年。

3. アラビー Araby:恋心を寄せる彼女から聞いたアラビーというバザールに行くも彼女へのプレゼントを買えなかった少年。

●青年期(Adolescence)

4. エヴリン Eveline:彼と外国へ駆け落ちする直前の埠頭で踏ん切りがつかず固まってしまう若い女。

5. カーレースが終って After the Race:裕福な友人達とカーレースに参加した後カードゲームで気に入らない英国人に負けてしまう男子学生。

6. 二人の伊達男 Two Gallants:裕福な家に勤めるメイドを惑わし金貨を貢がせる貧しい伊達男達。

●成熟期(Maturity)

7. 下宿屋 The Boarding House:娘に手を出した男を結婚へと巧みに追い詰めて行く下宿屋のやり手女将。

8. 小さな雲 A Little Cloud:ロンドンで旅行記者として大成功し世界を知る友との格差に悲しくなる詩人志望の男。

9. 写しCounterparts:仕事場では期限までに写しを作れず上司に叱られる側だが家では子供を虐待する側の酒飲みの男。

10. 土くれ Clay:ハローウィンパーティーのゲームで結婚のシンボルである指輪ではなく何の価値もない土くれを掴んでしまう未婚中年女性。

11. 痛ましい事故 A Painful Case:4年前に交際を拒否した女性が痛ましい列車事故で亡くなり責任と孤独を感じる中年男性。

●公共生活(Public Life)

12. 委員会室の蔦の日 Ivy Day in the Committee Room:選挙運動の委員会室で今日が今は亡き自治運動の指導者を追悼する蔦の日だと気づく男達。

13. 母親 A Mother:娘の音楽会の出演料が契約通りに支払われないことに怒り当然の権利を主張するも淑女らしからぬ振る舞いと取り合ってもらえない母親。

14. 恩寵 Grace:飲んだくれの男を更生させる為に教会での禊を計画するが関連知識のなさを無自覚に露呈する友人達。

15. 死せるものたち The Dead:過去に死んだ男が妻の記憶の中に生きていたことを知ったときに生と死のエピファニーを得る夫。

『ダブリナーズ』の感想・考察

半身不随もしくは中風

略 the soul of that hemiplegia or paralysis

略 that city (Dublin) seemed to me the centre of paralysis

ジェイムズ・ジョイスは手紙の中で、ダブリンのことを「半身不随もしくは中風」、「中風の中心」と喩えています。

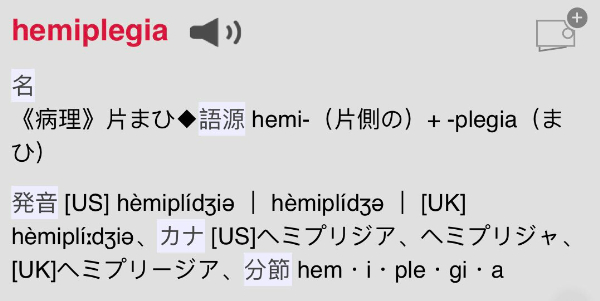

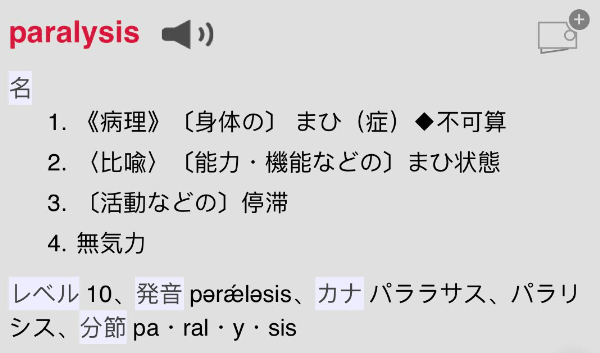

中風(ちゅうぶ)とは、脳出血などによって起こる、半身不随、手足のまひなどの症状のこと。英語はparalysis。半身不随の英語はhemiplegiaです。

念のため、英辞郎でparalysisとhemiplegiaを調べてみると以下のとおりでした。

hemiplegia or paralysisを単純に訳すと「片まひ又はまひ」となり平坦で味気ないところを、「半身不随もしくは中風」とした翻訳者さんは凄いと思いました。

ジェイムズ・ジョイスの最も言いたいこと

出典:出会い An Encounter

和訳:しかし、真の冒険は家にいる人々には訪れない、と私は思った:それらは国外に探し求めなければならない。

出典:小さな雲 A Little Cloud

和訳:それについて疑いはなかった:もし成功したかったら、ここから離れなければならなかった。ダブリンにいて出来ることは何もなかった。

私はこれらの部分を読んだときに、これがジェイムズ・ジョイスの最も言いたいことのような気がしました。その理由は、以下の3点です。

- 似たようなことが繰り返されていること

- 次作『若い芸術家の肖像』の主人公はダブリンを脱出する(大陸へ行く)決意をすること

- ジェイムズ・ジョイス自身もダブリンを脱出して大陸へ移住していること

ジェイムズ・ジョイスの作品は難解ですが、少なくともこの点に関してはわかりやすいなと思いました。

外国への旅行願望=ワンダーラスト(wanderlust)は、『ダブリナーズ』やジェイムズ・ジョイスを語るうえで欠かせないキーワードの一つだと思います。

レ・ミゼラブル:リフィー川の南北で分かれる格差

私が読んだPenguin Modern Classicsのこの版は、解説と注釈が充実しています。その解説を読むと、ダブリンはリフィー川の南北で貧富の差があったそうです。また、当時のダブリンにはある種のカーストもあり、特に女性は大変だったみたいです。

本書は●●Streetに必ず注釈が付いていて、それを見るとことごとくリフィー川の北側(貧しい側)だったことに驚きました。

稀にリフィー川の南側(豊かな側)も出てきますが、あくまでも街の中心地、繁華街、ビジネスエリアとして描かれているだけ。

登場人物達はあくまでもリフィー川の北側、貧しい側の人々です。

つまり、『ダブリナーズ』とはダブリンのレ・ミゼラブル(※)の物語と言えそうです。

※ヴィクトル・ユーゴーの小説のタイトル。

各作品について

姉妹 The Sisters

ダブリンをParalysis(中風)と喩える作者が、デビュー作の冒頭をParalysisで倒れた神父の話しで始め、しかもParalysisはイタリックで強調しています。いきなり核心を突いてきて驚きました。

患者と作者の名前が同じなのは、国外に出ずにダブリンに残り聖職に就いていた場合の作者が投影されているのかもしれません。

少年が見るペルシアの夢は、異国への旅行願望(ワンダーラスト)を表していると思われます。

空の聖爵はカトリックは空っぽという批判でしょうか?

中風、ワンダーラスト、カトリック批判は、いずれも後続の作品で繰り返されるテーマです。

出会い An Encounter

But real adventures, I reflected, do not happen to people who remain at home: they must be sought abroad.

しかし、秦の冒険は家にいる人には訪れない、と私は思った:それらは国外に探し求めなければならない。

ジェイムズ・ジョイスの最も言いたいこととして紹介したこちらは本作で登場。

主人公は少年なので行動範囲はダブリンに限られますが、波止場やフェリーボートで外国人と出会うシーンは仮想的海外旅行として描かれているのだと思います。

とはいえ、少年達の冒険は失敗に終わります。ダブリンにいても何も起こらないということを表現したかったのかもしれません。

アラビー Araby

本作では新要素として「恋愛」「異性への憧れ」が加わります。

『出会い An Encounter』との共通点はワンダーラストと目的の未達成。

おそらくタイトルのアラビーは異国の象徴としてのアラブからきていて、少年が行きたいアラビーバザールがリフィー川の南側(裕福な側)にあるのが切ないです。

少年の家はもちろんリフィー川の北側(貧しい側)です。

エヴリン Eveline

若い女エヴリンは、ダブリンに絶望して外国に希望を見るものの(ワンダーラスト)、駆け落ち直前の埠頭で固まってしまうのが中風的だと思います(前作までのテーマが再現)。

カーレースが終って After the Race

車の持ち主は裕福な大陸人(フランス人)で、大陸との格差が描かれる。

また、主人公は反イギリス(当時のアイルランドはイギリスの植民地)なのにもかかわらず、イギリス人にカードゲームで負けてしまうのが切なかったです。

大陸との格差や、反イギリスも『ダブリナーズ』の重要テーマなのだと思います。

二人の伊達男 Two Gallants

二人の伊達男のうちの一人が、裕福な家に勤めるメイドを惑わし金貨を貢がせる、つまり、他人から搾取する以外に選択肢がないダブリンの闇。

ジェイムズ・ジョイス曰く、『ダブリナーズ』の中でも最も重要な作品の一つとのこと。出版社が出版をためらったとき、ジェイムズ・ジョイスはこの作品を出版するためなら他の5作品を犠牲にしてもいい、と言ったほど思い入れがあるそうです。

ちなみに、犠牲にしてもいい5作品はジェイムズ・ジョイスの中で決まっていたそうで、それはどの作品のことなのだろう?と想像してみるのも楽しいです。

下宿屋 The Boarding House

娘に手を出した男を結婚へと巧みに追い詰めて行く下宿屋の女将が有能です。

中風のダブリンでは、結婚は男の墓場という位置付けとして描かれます。

逆に、女性にとっては結婚しないと生きていくのが大変だったのかもしれません。そのことは『土くれ Clay』からも伝わってきます。

小さな雲 A Little Cloud

There was no doubt about it: if you wanted to succeed you had to go away. You could do nothing in Dubllin.

それについて疑いはなかった:もし成功したかったら、ここから離れなければならなかった。ダブリンにいて出来ることは何もなかった。

ジェイムズ・ジョイスの最も言いたいこととして紹介したこちらは本作で登場。

ロンドンで旅行記者として大成功した友人のアクセントが変わっていて、ジェイムズ・ジョイスは嫌らしいところを突いてくるなと思いました。

日本でも同じだと思いますが、地元の方言を捨てて標準語をしゃべっていたら、「地元への裏切り」とか、「東京に染まりやがって」となるのと同じことなのでしょうね。

写しCounterparts

主人公(多分アルコール中毒)は契約書の写しを作る代書人。職場では上司に叱られる側ですが、家では子供を虐待する側という対比も写しの関係になっていると思われます。

男性の家庭内暴力や飲酒もダブリンの闇として描いておきたかったのでしょう。

土くれ Clay

これまで結婚は男の墓場として描かれてきましたが、本作からは女性にとっての結婚の位置付けが窺い知れます。

男性の飲酒は本作にも描かれています。飲酒はダブリンの闇を語るうえで欠かせない要素の一つなのでしょう。

痛ましい事故 A Painful Case

『姉妹 The Sisters』に続き、本作の主人公もJamesという名前。わざわざ作者自身と同じ名前にしていることから、何らかの意図が込められているのだと思いますが、それが何かはわかりませんでした。

主人公の中年男性が、最後に木の下で立ち尽くすのは中風的だと思います。

委員会室の蔦の日 Ivy Day in the Committee Room

蔦の日(10/6)は、アイルランドの重要な政治指導者チャールズ・スチュワート・パーネルを偲ぶ日。

パーネルは、次作『若い芸術家の肖像』でも『ユリシーズ』でも言及されるため、ジェイムズ・ジョイスの作品を理解するためには必ず押さえておきたい重要人物です。

パーネルはアイルランド自治運動の指導者であるため、ジェイムズ・ジョイスの作品では一貫して善人という位置づけです。

彼は理想的だったが今は…という対比が、本作で描かれます。

なお、パーネルは不倫を理由に失脚します。それでも愛国主義者達には支持されたようですが、カトリック信者からは悪人扱いだったようです。愛国主義者vsカトリック信者の対立は次作『若い芸術家の肖像』で描かれます。

母親 A Mother

タイトルにもなっている母親は、アイルランドらしい名前を持つ娘(Kathleen)を音楽会へ出演させ、人気とお金を得ようとしますが、出演料が契約通りに支払われません。どうやら女性だからと軽く見られていたようです。

ジェイムズ・ジョイスはダブリンの闇の一つとして、女性蔑視を描きたかったのだと思います。

本作は少しだけ特殊で、この家族は中流階級に属しています(次々作『死せるものたち The Dead』を除き、他は下流階級)。

恩寵 Grace

本作を読んだだけではわからなかったのですが、注釈を読むと、カトリック信者達の関連知識の無さが無自覚に露呈する様が描かれているようで、本作はカトリック批判の物語と思われます。

反カトリックは次作『若い芸術家の肖像』でも大々的に取り上げられるため、ジェイムズ・ジョイスにとっても重要なテーマだったと言ってよいでしょう。

ちなみに、もう1つの重要テーマは民族主義/愛国主義。『若い芸術家の肖像』では、主人公の父親が民族主義/愛国主義、母親がカトリックを担当することになります。

死せるものたち The Dead

本作は短編ではなく中編で、さらには主人公夫妻は比較的裕福という意味で、異彩を放つ作品です。

また、『ダブリナーズ』の中で最も有名かつ評価も高い作品として知られています。

本作を理解するうえで押さえておきたい点を以下に整理しました。

- 十二夜(Twelfth Night):東方三博士がキリストを礼拝した日(誕生から12日後の1/6)、又の名を公現祭(Epiphany)。

- 主人公の名前ガブリエル:受胎告知の大天使ガブリエルと同じ。

- 登場人物の一人リリー:リリー=百合の花は聖母マリアのシンボル、かつ受胎高地担当者ガブリエルと関連のある印。

- 聖餐又は聖体拝領(Eucharist):キリスト教のミサにおいて、キリストの肉と血としてのパンとワインを信者に分け与えること。ただのパンとワインがキリストの肉と血に変化すること(というか、そういう設定のこと)を聖体変化という。

主人公のガブリエルは、妻の記憶の中に死んだ元彼が生きていたことを知ったとき、生と死のエピファニー(啓示、ひらめき)を得ます。死者は生者の記憶となり、その生者もやがて誰かの記憶になる。死が誰にでも平等に訪れる様に、アイルランド全土に一様に雪が降る。

葉隠 の「武士道といふは、死ぬ事と見付けたり」は逆説で、いつ死んでもいいように毎日ちゃんと生きろという意味。「人間一生、まことにわずかの事なり。好いた事をして暮らすべきなり」も葉隠。人生の残り時間を意識すると今を大切にできる。生きるとは死を知ること。

『死せるものたち The Dead』で描かれるエピファニーは、大天使ガブリエルから聖母マリアへの受胎告知と対応していると思われます。おそらくは、聖体変化もエピファニーと似たようなもので、ジェイムズ・ジョイスにとっては、どちらも0から1を創造することの象徴的位置付けなのだと思います。

ジェイムズ・ジョイスは、芸術家の仕事はエピファニーを形にすることと考えていたようです。次作『若い芸術家の肖像』でも、主人公はエピファニーを得ます。ジェイムズ・ジョイスを理解するうえで、エピファニーという概念は覚えておく必要があります。

ちなみに、『死せるものたち』は1904年1月6日の物語で、『ユリシーズ』は約5か月後の1904年6月16日の物語となっています。

コメント