『灯台へ』とは?

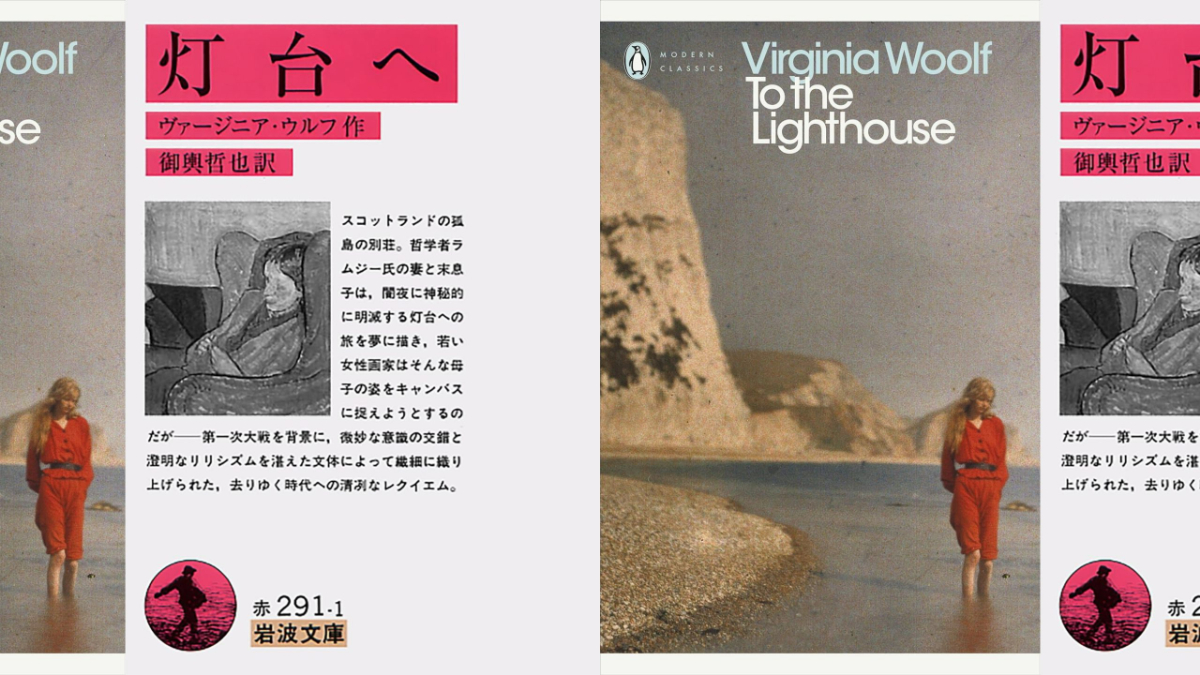

『灯台へ』はイギリスの小説家ヴァージニア・ウルフさんが1927年に発表した長編小説です。

ヴァージニア・ウルフさんは本作を自身の最高傑作としており、「20世紀最高の小説ベスト100」や「英語小説ベスト100」などにも選ばれるほど、文学史上における名作としても評価されています。

前作『ダロウェイ夫人』に続き、本作も「意識の流れ」の手法が用いられています。

『灯台へ』のあらすじ

『灯台へ』は、20世紀初頭を舞台に、第一部『窓』、第二部『時は過ぎる』、第三部『灯台へ』の三部構成になっています。

本作も前作『ダロウェイ夫人』と同じく、物語の進行は少なめで、大部分は登場人物の観察と意識が占めます。

●第一部『窓』

ラムジー家がスコットランドのスカイ島にある別荘で休暇を過ごしています。ラムジー家のメンバーはラムジー夫妻と8人の子供です。息子ジェームズは翌日に灯台へ行くことを楽しみにしていますが、天候的には難しい状況です。母は「Yes, of course, if it’s fine to-morrow」と前向きな発言をしますが、父は事実を根拠に無理だと否定します。

ゲストの一人、リリー=ブリスコーはラムジー夫人とジェームズの肖像画を描こうとします。もう一人のゲスト、チャールズ=タンスリーは「Women can’t paint, women can’t write」と言う嫌な奴です。

第一部のクライマックスはディナーパーティーで、ヴァージニア・ウルフさんはこの部分を「the best thing I ever wrote」と評しています。

●第二部『時は過ぎる』

第二部では10年が経過し、その間に第一次世界大戦が起こります。別荘は荒廃し、ラムジー夫人と2人の子供が亡くなります。

●第三部『灯台へ』

ラムジー家のメンバーとゲストが再び別荘に集結します。ラムジー氏は息子のジェームズと娘のカムを灯台へ連れて行くことを計画します。リリーは再び筆をとりあの肖像画を完成させようとします。

●メモ

『灯台へ』は、第一部はラムジー夫人、第三部はリリーが主な語り手を務めますが、絶対的な語り手がいるわけではありません。語り手は複数人いて、その交代は暗黙のうちに為されるので、読者は注意が必要です。

『灯台へ』のプロットは、物語の進行だけではなく、登場人物の意識にアクセスするためのきっかけという役割も担っていて、些細な出来事や観察はそのための仕掛けと考えると、読解の精度が上がるかもです。

※上記2点は『灯台へ』と『ダロウェイ夫人』の共通事項。

『灯台へ』の感想・考察

全体の感想

正直、読んでいて辛かったです。物語の内容があまり頭に入って来ず、何度も聴き返したのですが(私はオーディブルで聴きました)、それでも問題は解決しませんでした。まるで明滅する灯台の光のように掴めない・・・。

でもあるとき、無理に自分の枠でとらえようとせず、自分の違和感を大切にしようと思いました。そして、これはこういう作品なのだと素直に受け止めようとしたところ、次のようなことを思いました。

本作は物語の進行が少なく登場人物の観察や意識が大部分。従来小説が固体(煉瓦)の積み重ねなら本作は液体(波)の押し引きのよう。

モーツァルトやレオナルドがわかりやすい作品で頂点を作ってしまったから、後の世代は新しいことを探求せざるを得なかったパターンの文学版なのかも?

文学だとトルストイ(アンナ・カレーニナ[1877年])が物語の頂点でしょうか?本作『灯台へ』は1927年出版なので、時系列の辻褄は合います。

最後にメモ的に、第三部七章の冒頭で、リリーが「Mrs. Ramsay!」と叫ぶシーンは特に印象に残りました。叫んでも何も起こらず、ただ痛みが増しただけ。このようなシーンを書けるヴァージニア・ウルフさんは凄いなと思いました。

繰り返しに注目

本作では「wave(波)」という単語が50回以上使われています。「本作は液体(波)のよう」と感じたことと関係があるのかもしれません。ヴァージニア・ウルフさんの意図どおりであれば、凄いなと思います。

ただ、ヴァージニア・ウルフさんには『The Waves(波)』という作品があるので、繰り返しの比喩としては「灯台の(明滅する)光のよう」と表現したいと思います。

本作では灯台の光のように繰り返されるパターンがあるので、そこには注目する価値があるかなと思いました。以下、私が気づいた点を列挙していきます。

「Women can’t paint, women can’t write」は6回も繰り返され、絵を描こうとするリリーを苦しめます。おそらくこれは、ヴァージニア・ウルフさんからの当時の風潮への反論と思われ、作者の反骨精神を感じました。

「We perished, each alone(われらは滅びゆく おのおの一人にて)」は4回繰り返されており、ヴァージニア・ウルフさんは何らかの意図を持ってやっていると思われますが、私には解読できませんでした。

一行目と最終行のどちらにもYesが含まれていました。人が死んだり、戦争があったり、父子の間に不和があったりと、ネガティブな部分も多いので、そのままだと作品全体がネガティブな印象を放ってしまいますが、ネガティブをポジティブでサンドウィッチすることでそれが和らいでいたと思います。読後感はポジティブなものになったので、この点はとても良いと思いました。

また、第一部ではジェームズは灯台へ行きたがりますが実現せず、リリーは絵を描き始めるものの完成させることはできません。これらはいずれも第三部で回収されることになります。

他にもあるかもしれませんが、ひとまずはこれくらいで。再読するときは、これらに注目して読みたいと思います。

再びキュビズム

前作『ダロウェイ夫人』では、人間は現在だけの一面ではなく、過去を含む多面体として描かれ、そこからキュビズムの文学版のような印象を受けました。

本作『灯台へ』でもキュビズムを思わせる記載があったので、以下に引用します。

For nothing was simply one thing.

というのも、何事も単純に一つのものだけでできているわけではないから。

One wanted fifty pairs of eyes to see with, she reflected. Fifty pairs of eyes were not enough to get round that one woman with, she thought.

(ものを)見るために50組の目が欲しい、と彼女は思案した。あの女性と付き合うためには50組の目でも足りない、と彼女は思った。

キュビズムは20世紀初頭に台頭し、ピカソの『アヴィニョンの娘たち』(1907年)から始まったと言われています。

『ダロウェイ夫人』(1925年)と『灯台へ』(1927年)は時期的にも丁度よい頃合いで、ヴァージニア・ウルフさんはキュビズムを意識して文学に落とし込んでいるのかもしれません。

『灯台へ』は最高傑作?

ヴァージニア・ウルフさんは、本作『灯台へ』を自身の最高傑作と評しているようですが、個人的にはよくわかりませんでした。

誤解のないように、『灯台へ』がダメと言っているわけではありません。他の代表作『ダロウェイ夫人』も凄く良かったので、『灯台へ』が『ダロウェイ夫人』より明確に優れているという点が分からなかったという意味です。

具体的に、『灯台へ』は『ダロウェイ夫人』よりもどこがどう優れているんだろう?

コメント