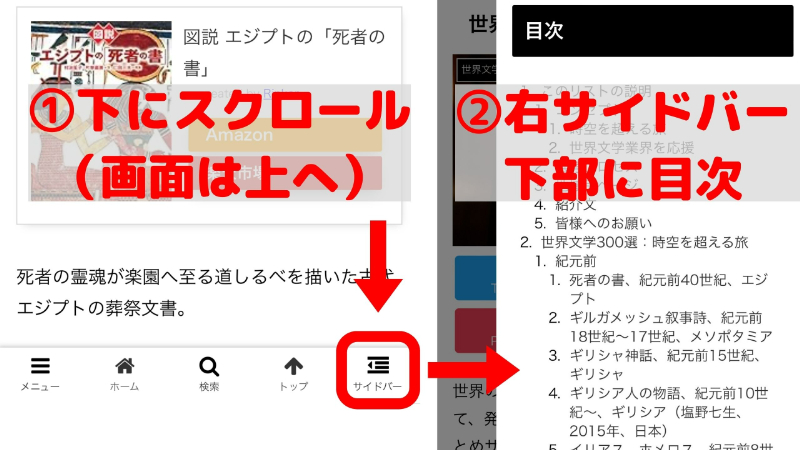

スマホはメニュー右下から、右サイドバー下部の目次もご利用いただけます。

PCも右サイドバー下部に目次があります。

- 世界文学:アジア太平洋編

- 中国

- 中国の歴史、紀元前38世紀~、中国(陳舜臣、1986年、日本)

- 詩経、紀元前11~7世紀、中国

- 論語、孔子、紀元前6世紀、中国

- 老子、紀元前6世紀、中国

- 孫氏の兵法、孫武、紀元前5世紀、中国

- 荘子、紀元前4世紀、中国

- 史記、司馬遷、紀元前91年頃、中国

- 三国志、2~3世紀、中国(書かれたのは明代)

- 貞観政要、720年以降、中国

- 水滸伝、15世紀、中国

- 西遊記、16世紀、中国

- 金瓶梅、笑笑生、1600年頃、中国

- 紅楼夢、曹雪芹、18世紀、中国

- 実録アヘン戦争、1840年頃、中国(陳舜臣、1985年、日本)

- 孫文、19世紀末~、中国(陳舜臣、2006年、日本)

- 阿Q正伝、魯迅、1921年、中国

- 真説 毛沢東 上 誰も知らなかった実像、19世紀末~20世紀後半、中国(ユン・チアン、2005年、世界各国)

- 北京の旅、中国(陳舜臣、1978年、日本)

- 霊山、高行健、1982年、中国

- 黄泥街、残雪、1987年、中国

- 赤い高粱、莫言、1988年、中国

- ワイルド・スワン、ユン・チアン、1991年、中国

- 活きる、余華、1992年、中国

- 廃都、賈平凹、1993年、中国

- 天安門、中国(山颯、1997年、フランス)

- 飢餓の女、虹影、1997年、中国

- 上海メモラビリア、陳丹燕、1998年、中国

- 上海ベイビー、衛慧、1999年、中国

- 三体、劉慈欣、2008年、中国

- キッシンジャー回想録 中国(ヘンリー・A.キッシンジャー、2011年、アメリカ)

- 紙の動物園、ケン・リュウ、2012年、中国

- 折りたたみ北京 現代中国SFアンソロジー、2018年、中国

- インド

- ウパニシャッド、紀元前7世紀、インド

- ブッダの言葉、ブッダ、紀元前5世紀、インド

- 般若心経、紀元前5~4世紀、インド

- バガヴァッド・ギーター、紀元前5~2世紀、インド

- 法華経、1世紀、インド

- パンチャタントラ、ヴィシュヌ・シャルマー、200年頃、インド

- ラーマーヤナ、ヴァールミーキ、3世紀、インド

- 金剛般若経、2~5世紀、インド

- カーマ・スートラ、ヴァーツヤーヤナ、4~5世紀、インド

- マハーバーラタ、320~550年頃、インド

- ギーターンジャリ、ラビンドラナート・タゴール、1910年、インド

- 獄中からの手紙、マハトマ・ガンディー、1930年、インド

- ぼくの庭にマンゴーは実るか、マンヌー・バンダーリー、1971年、インド

- 真夜中の子供たち、サルマン・ラシュディ、インド(1981年、イギリス)

- 首都デリー、クシュワント・シン、1990年、インド

- 小さいものたちの神、アルンダティ・ロイ、1996年、インド

- 停電の夜に、ジュンパ・ラヒリ、1999年、インド

- ぼくと1ルピーの神様、ヴィカス・スワラップ、2005年、インド

- 喪失の響き、キラン・デサイ、2006年、インド

- グローバリズム出づる処の殺人者より、アラヴィンド・アディガ、2008年、インド

- そして私たちの物語は世界の物語の一部となる: インド北東部女性作家アンソロジー、2023年和訳版刊行

- シンガポール

- マレーシア

- 韓国

- 北朝鮮

- 香港

- 台湾

- タイ

- カンボジア

- ベトナム

- インドネシア

- ミャンマー

- スリランカ

- バングラデシュ

- ブータン

- ネパール

- チベット自治区

- 新疆ウイグル自治区

- キルギス

- オーストラリア

- 渚にて、オーストラリア(ネヴィル・シュート、1957年、イギリス)

- シンドラーズ・リスト―1200人のユダヤ人を救ったドイツ人、トマス・キニーリー、1982年、オーストラリア

- 異境、デイビッド・マルーフ、1993年、オーストラリア

- ケリー・ギャングの真実の歴史、ピーター・ケアリー、2001年、オーストラリア

- 闇の河、ケイト・グレンヴィル、2006年、オーストラリア

- ブレス:呼吸、ティム・ウィントン、2008年、オーストラリア

- スラップ、クリストス・チョルカス、2008年、オーストラリア

- ほら、死びとが、死びとが踊る、キム・スコット、2010年、オーストラリア

- 死ぬ瞬間の5つの後悔、ブロニー・ウェア、2011年、オーストラリア

- 奥のほそ道、リチャード・フラナガン、2014年、オーストラリア

- 少年は世界をのみこむ、トレント・ダルトン、2019年、オーストラリア

- ニュージーランド

- 日本

- 古事記、712年、日本

- 枕草子、清少納言、996年、日本

- 源氏物語、紫式部、1008年、日本

- 平家物語、12~13世紀、日本

- 風姿花伝(花伝書)、世阿弥、15世紀初め頃、日本

- 利休にたずねよ、16世紀、日本(山本兼一、2008年、日本)

- 等伯、16世紀、日本(安倍龍太郎、2012年、日本)

- 花鳥の夢、16世紀、日本(山本兼一、2013年、日本)

- 五輪書、宮本武蔵、1643年、日本

- おくのほそ道、松尾芭蕉、1702年、日本

- 葉隠、山本常朝、1716年、日本

- 学問のすすめ、福沢諭吉、1872年、日本

- 浮雲、二葉亭四迷、1889年、日本

- 舞姫、森鴎外、1890年、日本

- たけくらべ、樋口一葉、1896年、日本

- 武士道、新渡戸稲造、1900年、日本

- 茶の本、岡倉天心、1906年、日本

- 破戒、島崎藤村、1906年、日本

- 刺青、谷崎潤一郎、1910年、日本

- こころ、夏目漱石、1914年、日本

- 地獄変、芥川龍之介、1918年、日本

- 夜明け前、島崎藤村、1929-1935年、日本

- 「いき」の構造、九鬼周造、1930年、日本

- 銀河鉄道の夜、宮沢賢治、1934年、日本

- 陰翳礼讃、谷崎潤一郎、1934年、日本

- 雪国、川端康成、1937年、日本

- 山月記、中島敦、1941年、日本

- 人間失格、太宰治、1948年、日本

- 金閣寺、三島由紀夫、1956年、日本

- ボクの音楽武者修行、小澤征爾、1962年、日本

- ヒロシマ・ノート、大江健三郎、1965年、日本

- 沈黙、遠藤周作、1966年、日本

- モオツァルト・無常という事、小林秀雄、1967年、日本

- 輝ける闇、開高健、1968年、日本

- 限りなく透明に近いブルー、村上龍、1976年、日本

- 深夜特急、沢木耕太郎、1986年、日本

- ノルウェイの森、村上春樹、1987年、日本

- 浅草博徒一代―アウトローが見た日本の闇、佐賀純一、1989年、日本

- 池袋ウエストゲートパーク、石田衣良、1998年、日本

- 落語百選、1999年、日本

- 悪者見参、ユーゴスラビア(木村元彦、2000年、日本)

- 日日是好日―「お茶」が教えてくれた15のしあわせ―、森下典子、2002年、日本

- 生物と無生物のあいだ、福岡伸一、2007年、日本

- 献灯使、多和田葉子、2014年、日本

- 夏物語、川上未映子、2019年、日本

- 中国

世界文学:アジア太平洋編

中国

中国の歴史、紀元前38世紀~、中国(陳舜臣、1986年、日本)

三皇五帝の時代から中国五千年の歴史を綴ったシリーズ。

詩経、紀元前11~7世紀、中国

中国最古の詩集で五経の一つ。古代中国民衆の瑞々しい感情生活、真摯な祈り、痛切な訴えと諷刺を含む。

論語、孔子、紀元前6世紀、中国

孔子と弟子たちの言行録。人間関係や倫理、政治、教育などを説いた儒教思想の根源。

老子、紀元前6世紀、中国

道教の創始者、老子の思想を記録。自然と調和した無為自然の生き方を追求する。

孫氏の兵法、孫武、紀元前5世紀、中国

古代中国の兵法書。戦争の計略と知恵を包括的に説明。その普遍性から現代ビジネスパーソンも愛読。

荘子、紀元前4世紀、中国

古代中国の思想家、荘子の思想を記録。「胡蝶の夢」「蝸牛角上の争い」「渾沌七竅に死す」など、西洋哲学に勝るとも劣らない数々の寓話を含む。

史記、司馬遷、紀元前91年頃、中国

中国史上初めての編年体歴史書。当時の政治・経済・文化を知る上で重要な書。

三国志、2~3世紀、中国(書かれたのは明代)

三国時代の英雄たちの戦いや陰謀を描いた。劉備、関羽、張飛らの義兄弟関係や、曹操、孫権らの策略戦が有名。

※横山光輝さんの漫画版は蜀贔屓を強調したフィクションだが読みやすさと楽しさが強み。

貞観政要、720年以降、中国

英雄はなぜ暴君になり滅びるのか?唐の皇帝太宗とその重臣たちの論議の記録。帝王学の教科書として、クビライ・ハンや徳川家康も愛読。

水滸伝、15世紀、中国

108人の義賊が梁山泊という要塞に集結し悪政に抗い天下泰平を目指す。中国四大名著の一つ。

西遊記、16世紀、中国

唐の玄奘三蔵法師と孫悟空達がインドに仏典を取りに行く物語。中国四大名著の一つ。

金瓶梅、笑笑生、1600年頃、中国

薬屋の西門慶と彼の妻妾たちの物語。色欲、嫉妬、裏切り、陰謀が渦巻く人間の業を描く。中国四大奇書の一つ。

※他の三つ(三国志演義、西遊記、水滸伝)は語り継がれたものだが金瓶梅は書かれたもの。語られるものから書かれたものへ中国文学史上の大転換。ペンネーム笑笑生という個人が書いた。

紅楼夢、曹雪芹、18世紀、中国

貴族の生活、愛想劇、衰退を描きながら、中華文化の美学と哲学を表現。中国四大名著の一つであり、その中でも中国文学史上最高の小説。

実録アヘン戦争、1840年頃、中国(陳舜臣、1985年、日本)

アヘン戦争とその影響を詳細に描き、この戦争が東アジアの近代史に与えた衝撃を活写した。

孫文、19世紀末~、中国(陳舜臣、2006年、日本)

子供の頃から反逆児で職業は革命家。清朝政府から高額でWantedされながらも、革命の同志を募り世界中を駆け巡った、孫文の実像に迫る歴史小説。

阿Q正伝、魯迅、1921年、中国

権威には無抵抗な一方で自分より弱い者はいじめ、現実の惨めさを思考で逆転させる滑稽な主人公を描き、中国社会の最大の病理を痛烈に告発した。

真説 毛沢東 上 誰も知らなかった実像、19世紀末~20世紀後半、中国(ユン・チアン、2005年、世界各国)

建国の英雄か残虐な独裁者か?長年にわたる調査と関係者への取材をもとに新しい毛沢東像を描き出す歴史大作。

北京の旅、中国(陳舜臣、1978年、日本)

中国の首都として千年の歴史を秘める都市は今もその輝きを失わない。文明の源流を求めて歴史遺跡をたずね、肌で感じた北京のすべてを伝える紀行エッセイ。

霊山、高行健、1982年、中国

「霊山」を探してさすらう、癌を宣告された男の魂の彷徨。ホロメスの叙事詩に擬せられ、「東洋のオデュッセイア」と讃えられた。作者は2000年ノーベル文学賞受賞(中国人初)。

黄泥街、残雪、1987年、中国

世界の滅びの物語を、言葉の奔流のような圧倒的な文体で語る。「中国最良の作家」という評価もある作者の初長編。

赤い高粱、莫言、1988年、中国

中国山東省の高粱畑を舞台に抗日戦争を描き、その名「言う莫(なか)れ」を一躍世界に知らしめた作者の代表作。作者は2012年ノーベル文学賞受賞。

ワイルド・スワン、ユン・チアン、1991年、中国

中国の近現代史を親子三代の視点から描いた物語。著者自身の体験を基に、清朝末期から共産党時代、そして文化大革命までの激動の時代を描く。中国で発禁処分となった衝撃的自伝。

活きる、余華、1992年、中国

国共内戦、土地改革、大躍進、文革の時代を生き抜いた主人公と家族の物語。本国一千万部超のベストセラー、40カ国で翻訳出版、映画版はカンヌ国際映画祭で審査員特別賞を受賞。

廃都、賈平凹、1993年、中国

現代の『紅楼夢』などの賛美の反面、モラル不在の作品などと罵詈雑言も浴びた作品。発売6カ月後から17年間発禁処分となり、海賊版が最も出回った中国文学の一つ。1997年フランスフェミナ賞外国文学賞。

天安門、中国(山颯、1997年、フランス)

1989年、北京。時代に翻弄され国家指名手配犯となった少女の本当の姿が、日記によって少しずつ明かされていく。天安門事件をきっかけにフランスに渡り、ベストセラー作家となった作者の原点。1998年ゴンクール賞最優秀新人賞受賞作。

飢餓の女、虹影、1997年、中国

重慶のスラム街で育った少女の闘いと魂の救いの物語。「中国人の生活の現実がこれほど強烈に展開したことはない」(英サンデータイムズ紙)と評された衝撃の自伝的長編。

上海メモラビリア、陳丹燕、1998年、中国

新旧交錯する都市の断片を鮮やかに切り取り、街の陰影と人々の哀歓を透明感あふれる文体で綴る。上海の魅力とその変遷を感じさせる上質な上海案内。

上海ベイビー、衛慧、1999年、中国

魔都上海を舞台にしたセックス、ドラッグ、文学。恋人とセックスができないと人間はどうなるのか?上海版『ノルウェイの森』。

三体、劉慈欣、2008年、中国

地球を侵略してくる三体星人vsそれを迎え撃つ地球人達の物語。中国発の世界的大ヒットSF『三体』三部作の第一巻。2015年ヒューゴー賞受賞。

キッシンジャー回想録 中国(ヘンリー・A.キッシンジャー、2011年、アメリカ)

毛沢東、周恩来、訒小平など中国首脳らとの長年の外交交渉経験をもとに書かれた回顧録。アヘン戦争以降の歴史から文化までを論じ切った決定的「中国論」(かもしれないが、アメリカ人目線であることは留意したい)。

紙の動物園、ケン・リュウ、2012年、中国

ヒューゴー賞/ネビュラ賞/世界幻想文学大賞という史上初の3冠に輝いた表題作を含む、バラエティに富んだSF短篇集。中国や日本の文化、漢字が多く取り上げられており、自分のことを見つめ直しているような感覚になる作品。

折りたたみ北京 現代中国SFアンソロジー、2018年、中国

劉慈欣『三体』抜粋改作にして星雲賞受賞作「円」、貧富の差で分断された異形の三層都市を描いたヒューゴー賞受賞作「折りたたみ北京」など、7作家13篇のアンソロジー。

インド

ウパニシャッド、紀元前7世紀、インド

古代インドの哲学書。ブラフマン(梵)とアートマン(我)の梵我一如が中心的思想。ヒンドゥー教や仏教の思想にも影響を与えた。

ブッダの言葉、ブッダ、紀元前5世紀、インド

ブッダの教えをまとめた経典。人間の苦しみの原因とそれを克服する方法を説く。

般若心経、紀元前5~4世紀、インド

仏教の経典。大乗仏教の中心的な教義「空」の思想を「色即是空、空即是色」など短い言葉に凝縮。

バガヴァッド・ギーター、紀元前5~2世紀、インド

クリシュナ神とアルジュナの対話を描いた古代インドの聖典。タイトルは「神の歌」という意味。

法華経、1世紀、インド

大乗仏教の代表的な経典。誰もが平等に成仏できるという仏教思想を説く。

パンチャタントラ、ヴィシュヌ・シャルマー、200年頃、インド

王族の子に対して動物などを用いて政治、処世、倫理を教示する目的で作られた説話集。

ラーマーヤナ、ヴァールミーキ、3世紀、インド

ラーマ王子が誘拐された妻シーターを奪還する長編叙事詩。インドだけでなく東南アジアにも深く浸透。

金剛般若経、2~5世紀、インド

大乗仏教の般若経典の一つ。諸行無常を説いた節は、夢幻泡影、泡沫夢幻と四字熟語化された。

カーマ・スートラ、ヴァーツヤーヤナ、4~5世紀、インド

古代インドの性愛指南書。カーマとは愛のこと。性行為を綴った第2部は特に有名。

マハーバーラタ、320~550年頃、インド

古代インドの叙事詩。バラタ族の中の二大王家、クル族とパーンドゥ族が王位をめぐり争う。インドを超えて東南アジアにまで影響力を持つ。

ギーターンジャリ、ラビンドラナート・タゴール、1910年、インド

ギータは歌、アンジャリは合掌。神に訴えかける切々たる思いが、その魂の高貴と優美をそのままに伝える。1913年アジア人として初のノーベル文学賞受賞(2023年時点で唯一のインド人受賞)。

獄中からの手紙、マハトマ・ガンディー、1930年、インド

インド独立の父ガンジーが、彼の教えを実践する弟子たちのために獄中から送った手紙。「マハートマー」とは「偉大なる魂」という意味。

ぼくの庭にマンゴーは実るか、マンヌー・バンダーリー、1971年、インド

庭のマンゴーの若木に心をよせる7歳の少年バンティーは、母の離婚と再婚など大人たちのエゴに翻弄され、次第に心を閉ざしていく。ヒンディ-文学を代表する作家がインドの伝統的な社会に衝撃を与えた作品。

真夜中の子供たち、サルマン・ラシュディ、インド(1981年、イギリス)

イギリスの植民地主義と英領インドの分離独立を主題としたポストコロニアル文学やマジックリアリズムの代表例。1981年ブッカー賞受賞。1993年と2008年のブッカー賞25周年および40周年ではブッカー賞のなかのブッカー賞も受賞。20世紀を代表する名作。

首都デリー、クシュワント・シン、1990年、インド

宗教・民族・国家が錯綜する首都デリーの歴史を通して、全世界から注目を集める大国・インドの実体を描く。現代インド最高の作家が描く圧巻の歴史絵巻。

小さいものたちの神、アルンダティ・ロイ、1996年、インド

インド南西部のケララ州を舞台に描かれる家族の栄華と没落、確執と愛、そして伝統的なカースト制と闘いながら成長していく双子の兄妹を描いた半自叙伝的小説。1997年ブッカー賞受賞。

停電の夜に、ジュンパ・ラヒリ、1999年、インド

夫婦、家族など親しい関係の中に存在する亀裂を、端麗な文章で表した9編。ピュリツァー賞など著名な文学賞を総なめにした、インド系新人作家の鮮烈なデビュー短編集。

ぼくと1ルピーの神様、ヴィカス・スワラップ、2005年、インド

少年はクイズ番組で全問正解し史上最高額の賞金を勝ちとるが、孤児の少年が難問に答えられるはずがないと不正の容疑で逮捕されてしまう。40ヶ国語以上に翻訳され、全世界で絶賛された物語。

喪失の響き、キラン・デサイ、2006年、インド

インド人の少女サイとネパール系の青年ギヤンは急速に親密になっていくが、ネパール系住民の自治独立運動が高まるにつれ、その恋に暗雲がたちこめる。2006年ブッカー賞受賞(女性作家最年少受賞)。

グローバリズム出づる処の殺人者より、アラヴィンド・アディガ、2008年、インド

究極の格差社会インドから中国首相に送られる殺人の告白。グローバリズムの闇を切り裂き、人間の欲望と悲しみを暴く挑発的文学。2008年ブッカー賞受賞。

そして私たちの物語は世界の物語の一部となる: インド北東部女性作家アンソロジー、2023年和訳版刊行

バングラデシュ、ブータン、中国、ミャンマーに囲まれ、 さまざまな文化や慣習が隣り合うヒマラヤの辺境で、女性たちが自分たちの物語を語りはじめる。

シンガポール

シンガポーリアン・シンガポール、キャサリン・リム、1984年、シンガポール

1970年代、都市国家として成長していくシンガポールと、失われていくその伝統、その中で生きる人々を描いた18の短編を収録。

前作『Little Ironies: Stories of Singapore』はThe Straits Times(シンガポール最大の新聞)が選ぶシンガポール文学の古典10冊に選出(和訳なし)、本作は1980年に発表された続編『Or Else, the Lightning God & Other Stories』の和訳版。

クレイジー・リッチ・アジアンズ、シンガポール(ケビン・クワン、2013年、アメリカ)

アジアの超富裕層の生活を描いたラブコメだが、人種差別や移民のアイデンティティーといった現代性もあり。アメリカ・ヨーロッパ・アジアの女性たちを熱狂させ映画化もされたベストセラー。

リークワンユー回顧録、2015年、シンガポール

シンガポールの建国物語を、建国の父が自身の生い立ちから語る。日本軍によるシンガポール侵略も作者の視点から語られる。

マレーシア

クアラルンプールから来た大商人、クリス・マス、1982年、マレーシア

近代化、経済成長という大きな流れに乗る者と、疑問を呈する者。マレーシアの国民的作家が、多民族国家が抱える諸問題に取り組んだ長編小説。

夕霧花園、タン・トゥワンエン、2012年、マレーシア

日本軍のマレー半島侵攻、戦後マラヤの「非常事態」を背景に、戦争で傷ついた人びとの思いが錯綜する。2012年ブッカー賞の最終候補。

アミナ、賀淑芳、2014年、マレーシア

1970年マレーシア生まれの中国語で創作する女性作家による初の短篇小説集。同時代のマレーシアを舞台に、女性の視点から語られる11篇。各作品を貫くテーマは「境界」。

夜の獣、夢の少年、マレーシア(ヤンシィー・チュウ、2019年、アメリカ)

偶然手に入れた奇怪なお守り。ダンスホールで働くジーリンはなんとか持ち主に返そうと奔走するが……。イギリス領マラヤ(現マレーシア)が舞台の東洋幻想譚。ニューヨーク・タイムズベストセラー。

韓国

鳥、オ・ジョンヒ、1996年、韓国

現代の韓国社会を舞台に、両親に置き去りにされた子供の心の叫びを、宇美の容赦ない目を通して描く。2003年ドイツのリベラトゥル賞を受賞し、韓国で初めての海外の文学賞を受賞した。独・仏・英・露語など10カ国語に翻訳。

菜食主義者、ハン・ガン、2007年、韓国

ごく平凡な女だったはずの妻が、ある日突然、肉食を拒否し、日に日にやせ細っていく。表題作を含む三つの物語から成る連作小説集。2016年ブッカー国際賞受賞。

82年生まれ、キム・ジヨン、チョ・ナムジュ、2016年、韓国

韓国の女性が人生を通じて受ける性差別を統計データを引用しながら描いた物語。韓国で社会現象を巻き起こし、世界的ベストセラーにもなった。

アーモンド、ソン・ウォンピョン、2017年、韓国

脳の扁桃体(アーモンド)が人より小さく、怒りや恐怖を感じることができない十六歳の高校生ユンジェの成長物語。2020年本屋大賞翻訳小説部門第1位。

パチンコ、ミン・ジン・リー、2017年、韓国/日本/アメリカ

1910年の朝鮮半島から、大阪などの日本の各都市を経て、ニューヨークまで、韓国系アメリカ人作家が描く在日コリアン四世代の物語。ニューヨーク・タイムズが選ぶ2017年の10冊。

ホール、ピョン・ヘヨン、2018年(和訳版)、韓国

交通事故で妻を失い全身麻痺になった男の混乱・絶望・諦め…。不安と恐怖の中で男は過去を一つひとつ検証していく。2017年アメリカの文学賞シャーリイ・ジャクスン賞(長編部門)を韓国の小説家として初受賞。

大都会の愛し方、パク・サンヨン、2020年(和訳版)、韓国

同性愛者の男性を語り手に、喧騒と寂しさにあふれる大都会で繰り広げられる多様な愛の形を描く。韓国で新時代の文学として大きな話題を呼んだ。2022年国際ブッカー賞ロングリストにノミネート。

北朝鮮

告発~北朝鮮在住の作家が命がけで書いた金王朝の欺瞞と庶民の悲哀~、パンジ、2016年和訳版刊行、北朝鮮

北朝鮮在住の作家が身内に原稿を託して韓国で発表した体制批判の短編小説集。「北の人が北の独裁を告発した最初の本」。

越えてくる者、迎えいれる者、2017年和訳版刊行、北朝鮮

韓国入りした北朝鮮人作家6人と、韓国の作家7人による共同小説集。脱北作家たちの作品からは、窺い知ることが難しい北朝鮮民衆の暮らしぶりを知ることが出来る。一方、韓国人作家の作品の多くは、脱北者を迎えいれることに焦点を当てる。

僕は「脱北YouTuber」~北朝鮮から命がけで日本に来た男~、北朝鮮(キム・ヨセフ、2022年、日本)

YouTubeチャンネル『脱北者が語る北朝鮮』で、北朝鮮に関する動画を発信している作者のライフヒストリー。豆満江を渡り中国経由でベトナムを越え、カンボジアの韓国大使館から韓国へ。2009年1月、約1万kmの命がけの道のり。

香港

傾城の恋、香港(張愛玲、1943年、中国)

香港を舞台にした恋愛短編小説。バツイチの出戻りお嬢様として、大家族社会の中で非難されていたスーは、イギリス育ちの青年実業家に見初められ人生の転機を感じる。自伝的エッセー「戦場の香港」も収録。

地図集、董啓章、1997年、香港

中国返還前の香港を舞台に、虚実ないまぜの歴史と地理を織りあげることで「もう一つの香港」を創出する表題作を含む、「香港のボルヘス」と称される作家のオリジナル作品集。

往復書簡 いつも香港を見つめて、四方田犬彦、也斯、2008年、香港

「返還」十年、香港はどう変わったか。バブル崩壊後十五年、東京はどこへむかったか。街角の飲食から映画、文学まで、両都市の現在と未来を、香港文学の第一人者と日本の比較文学学者が論じあう。

世界を売った男、陳浩基、2011年、香港

最先端と前近代が混在した過密都市を、「記憶を失った男」が事件の真相を追って疾走する。主人公の「アイデンティ・クライシス」は今の香港に生きる作者の切実なテーマ。激動の香港をリアルタイムで活写した。

13・67、陳浩基、2014年、香港

香港の歴史と社会を背景に、名刑事クワンの警察人生を描いた作品。香港社会の変化や警察のアイデンティティを問う社会派ミステリーとしての評価も高い。2015年、台北国際ブックフェア賞(小説部門)、第1回香港文学季推薦賞を受賞。

辮髪のシャーロック・ホームズ 神探福邇の事件簿、莫理斯、2017年、香港

あの名探偵シャーロック・ホームズが清朝末期の中国人だったらと仮定した作品。事件の舞台をロンドンから植民地香港に移し、1880年代の香港の様子が生き生きと描かれる。歴史小説としても読み応え十分。

台湾

台湾海峡一九四九、1949年、台湾(龍應台、2009年、台湾)

国共内戦に敗れた中国国民党の台湾撤退(外省人)と、その大波にのまれる現地台湾人。当時の日記や史料をもとした歴史ノンフィクション。

台北人、白先勇、1997年、台湾

国共内戦によって台湾に渡り、大陸への郷愁と過去の追憶に朽ち果てていく外省人たちを描いた短編小説集。台湾文学史上に残る記念碑的作品かつ戦後台湾文学の最高峰。

古都、朱天心、1997年、台湾

川端康成『古都』へのオマージュ。台北と京都、この双子の都市に刻まれた、歴史と記憶をめぐる作品集。作者は外省人の父と本省人の母の間に生まれた第2世代で、記憶・歴史・アイデンティティーを問う作品群で注目を集めている。

父を見送る、龍應台、2008年、台湾

息子のひとり立ち、母の老い、父との別れ。台湾文壇の重鎮が綴るエッセイ集。中国大陸でもロングセラー。

鬼殺し、甘耀明、2009年、台湾

日本統治時代から戦後に至る、激動の台湾を生き抜いた客家の少年と祖父の物語。台湾の鬼才が歴史に挑んだ巨篇。中国のノーベル文学賞作家・莫言も推薦。

歩道橋の魔術師、呉明益、2011年、台湾

西門町と台北駅の間に立ち並ぶ実在したショッピングモール「中華商場」を舞台にした連作短編。表題作は、中華商場の魔術師に魅せられた子どもたちの物語で、2023年度の日本の国語教科書にも掲載。

台北プライベートアイ、紀蔚然、2011年、台湾

新たな私立探偵小説の傑作が台湾から登場!監視カメラの目をかいくぐる謎のシリアルキラー〈六張犂の殺人鬼〉の正体とは?劇作家かつ大学教授の作者による台湾ミステリーの最高傑作。

房思琪の初恋の楽園、林奕含、2017年、台湾

13歳の文学好きな少女が下の階に住む憧れの50代の国語教師に強姦され、その関係から抜け出せなくなり心身ともに壊れていく…。「実話をもとにした小説である」と記され、刊行2か月後に著者が自殺し台湾社会を震撼させた。中国大陸でもベストセラー。

自転車泥棒、呉明益、2018年、台湾

父の失踪とともに消えた自転車を軸にした家族の物語。台湾から戦時下の東南アジアのジャングルをさまよう。2018年度国際ブッカー賞候補作。

真の人間になる、甘耀明、2021年、台湾

1945年9月、日本人も犠牲となった「三叉山事件」をモチーフに、台湾原住民族のブヌン族の少年ハルムトの成長を描いた大作。台湾・中華圏の文学賞を制覇した名作。

タイ

サーラピーの咲く季節、スワンニー・スコンター、1976年、タイ

作者が幼少期の思い出を綴ったエッセイ集。故郷ピッサヌロークを舞台に、少女と動物たち、村人との交流を詩情豊かに描いて現代社会へ語りかける。

鏡の中を数える、プラープダー・ユン、2007年、タイ

タイのベストセラー作家による短編集。収録作品の『存在のあり得た可能性』はタイの最も権威ある文学賞「東南アジア文学賞」を受賞(2002年)。タイ化されたポストモダン文学の愉しみが詰まった作品集。

プラータナー: 憑依のポートレート、ウティット・ヘーマムーン、2017年、タイ

絡み合う政治とエロス。タイの現代史を、ある芸術家の性愛遍歴を通して語る。プラータナーとはタイ語で「欲望」の意味。2009年『ラップレー、ケンコーイ』(2023年時点で未邦訳)で東南アジア文学賞を受賞した作者の初邦訳作品。

カンボジア

カンボジア 花のゆくえ、パル・ヴァンナリーレアク、1989年、カンボジア

国民の三人に一人の命が奪われたポル・ポト政権時代を奇跡的に生き延びた著者が、自らの体験を重ね、政治に翻弄される人々の悲劇を描く。行方不明の両親に、自身の無事を知らせるべく発表した話題の長編。

ベトナム

虚構の楽園、ズオン・トゥー・フォン、1988年、ベトナム

旧ソ連で働くベトナム女性ハンが、モスクワ行き列車の中で回想する故国での哀切の物語。歴史的タブーとされた土地改革を正面から取り上げた社会主義国ベトナムの問題小説。

戦争の悲しみ、バオ・ニン、1991年、ベトナム

ベトナム戦争の悲惨な体験と戦後の生活についての断片的なエピソードが、フラッシュバックのように語られる。国際的評価も高い。

地上で僕らはつかの間きらめく、オーシャン・ヴオン、2019年、ベトナム/アメリカ

幼い僕を連れ、母は祖母と共に太平洋を渡った。ベトナム系アメリカ人の詩人による自伝的小説。

インドネシア

人間の大地、プラムディヤ・アナンタ・トゥール、1980年、インドネシア

オランダ占領下でインドネシア民族が覚醒し自己を確立していくインドネシア近代史再構成の物語。インドネシア文学史上の最高傑作ともされる大河歴史小説「ブル島4部作 The Buru Quartet 」の第一作。「アジアにおけるノーベル文学賞の最有力候補」(米誌Time)との呼び声も高かった。

エリサ出発、Nh・ディニ、1984年(和訳版)、インドネシア

オランダ統治、日本占領を経た後のスカルノ建国時代という時代を背景に、オランダ人と原住民の混血(インドオ)であるエリサが、娘から大人へと成長していく多感な青春を描いた。インドネシアで女流の第一人者による社会派小説。

ミャンマー

ビルマの日々、ミャンマー(ジョージ・オーウェル、1934年、イギリス)

イギリス統治下の植民地ビルマで作者が目撃したものとは?「動物農場」「1984年」など後の作品への影響も垣間見える自伝的デビュー作。

スリランカ

蓮の道、マーティン・ウィクラマシンハ、1957年、スリランカ

村の因習、世俗からの解放を願い、自らが描く理想郷に生きようとするが・・・仏陀のような無欲に至ったひとりの無私な人物の短くも美しい生涯の物語。作者の最高傑作とされるスリランカ・シンハラ文学の金字塔。

熱い紅茶、アヌラー・W. マニケー、1995年、スリランカ

仏教とヒンドゥー教、シンハラ語とタミル語…さまざまな民族と文化がせめぎ合う国で、少数派タミル人の男を、多数派シンハラ人の「私」が描写。開発で変わりゆく町を舞台に、スリランカの根源的な問題を浮き彫りにした力作長編。

アニルの亡霊、スリランカ(マイケル・オンダーチェ、2000年、アメリカ)

舞台は内戦下のスリランカ。「水夫」と名付けられた骨の身元を探る旅が、愛、過去、敵、味方を炙り出す。作者はスリランカ生まれカナダ在住。イタリアを舞台とした前作でブッカー賞受賞。

The Seven Moons of Maali Almeida、シェハン・カルナティラカ、2020年、スリランカ

スリランカ内戦時代を舞台にした魔法的リアリズム推理小説。目を覚ますと自分が死んでいることに気づいた主人公のフォトグラファーが、自身の死の謎を追う。2022年ブッカー賞受賞。

バングラデシュ

ムハマド・ユヌス自伝 : 貧困なき世界をめざす銀行家、ムハマド・ユヌス、1998年、バングラデシュ

貧しい人に無担保で少額のお金を貸し、それを元手に事業を始めさせ、経済的に自立するよう支援する。作者が始めた「マイクロクレジット」は、世界中の貧困撲滅に大きく貢献した。作者は2006年ノーベル平和賞受賞。

ブータン

ブータンの瘋狂聖 ドゥクパ・クンレー伝、ゲンドゥン・リンチェン、15世紀末~16世紀初頭、ブータン

ブータン人に語り継がれてきた遊行僧、風狂聖ドゥクパ・クンレーの、型破りの遍歴、奇行、聖と俗にわたる逸話集。ブータン仏教を知るための古典。

ネパール

ネパール・インドの聖なる植物事典、トリローク・チャンドラ・マジュプリア、2013年和訳版刊行、ネパール

インド生まれのネパール人として、両国文化に精通した作者が、仏教やヒンドゥー教の神々の祈りに捧げられる114種の植物をとりあげ、その神話・伝説と薬効を詳述。

チベット自治区

チベット現代文学の曙 ここにも激しく躍動する生きた心臓がある、トンドゥプジャ、1980年代、チベット自治区

チベットではじめて現代文学を生みだし、若くして自ら命を絶った伝説の作家の作品集。作品世界を理解するための詳細な解説、用語集、伝記付き。

ダライ・ラマ自伝、ダライ・ラマ、1991年、チベット自治区

チベットとダライ・ラマを知る恰好の入門書。生い立ちから、長きにわたる亡命生活の苦悩、宗教指導者たちとの交流、世界平和への願いなど、波乱の半生を綴る。1989年ノーベル平和賞受賞。

闘うチベット文学 黒狐の谷、ツェラン・トンドゥプ、2017年和訳版刊行、チベット自治区

現代チベットを代表する小説家の1人で、英語、フランス語、ドイツ語などにも翻訳され、世界各地で読まれている作者の日本版オリジナル選集。30年にわたる作家活動の中から短編15篇、中編2篇を収録。

ナクツァン あるチベット人少年の真実の物語、ナクツァン・ヌロ、2020年和訳版刊行、チベット自治区

1950年代の激動のチベットを生き抜いた少年の真実の物語。彼の故郷や、他のチベット地域の風土の他に、彼が経験した1950年代の中国共産党による残酷な鎮圧も忠実に記録されている。

路上の陽光、ラシャムジャ、2022年和訳版刊行、チベット自治区

チベット文学を牽引する作者の日本オリジナル短編集。「ラサは懐の深い町だ。見た目も言語も異なる様々な民族が、あらゆる通りを川の流れのように行き交っている。(本文より)」

新疆ウイグル自治区

アルタイの片隅で、李娟、2021年和訳版刊行、新疆ウイグル自治区

作者の母親が中国アルタイの遊牧地域で開いた裁縫店兼雑貨店にやって来る人々や同地域での生活を描いた物語。中国最高の文学賞、魯迅文学賞受賞作家の若き日の作品集。

キルギス

この星でいちばん美しい愛の物語、チンギス・アイトマートフ、1958年、キルギス

愛をつらぬくため、二人は草原の彼方に消えた…伝説だけを残して。本作をフランス語版に翻訳した作家に「この世で最も美しい愛の物語である」と絶賛されたベストセラー。

オーストラリア

渚にて、オーストラリア(ネヴィル・シュート、1957年、イギリス)

舞台は第三次世界大戦後のオーストラリア。北半球を壊滅させた放射能が徐々に南下。人類最後の日が迫る中、人間はどうなるのか?

シンドラーズ・リスト―1200人のユダヤ人を救ったドイツ人、トマス・キニーリー、1982年、オーストラリア

第二次世界大戦中にドイツ人実業家オスカー・シンドラーが1100人以上のユダヤ人を救った実話。シンドラーは人種も宗教も関係なく、命という尊厳を守ろうとした。1982年ブッカー賞。

異境、デイビッド・マルーフ、1993年、オーストラリア

19世紀半ばの開拓時代、白人とアボリジニ、異質なふたつの世界の接触と変容を、両者に帰属し両者から疎外される存在を軸に複数の視点から描く。英連邦作家賞、国際IMPACダブリン文学賞、フェミナ賞、NSW州首相文学賞を受賞。

ケリー・ギャングの真実の歴史、ピーター・ケアリー、2001年、オーストラリア

主人公のネッド・ケリーは19世紀に実在しオーストラリア人なら知らぬ者のない伝説の人物。ケリーは悪人か?英雄か?貧しいアイルランド移民の子の真実の姿を描く。2001年ブッカー賞受賞。

闇の河、ケイト・グレンヴィル、2006年、オーストラリア

ロンドンからシドニーへやってきた入植者と、現地先住民の出会い、衝突、和解。建国神話の奥に潜む闇を小説で描き出したオーストラリア文学史上屈指の国民的ベストセラー。

ブレス:呼吸、ティム・ウィントン、2008年、オーストラリア

海辺の街でサーフィンを通じ、自然と他者、そして自らの限界とぶつかっていった少年たちの息づまる日々を描く、痛切な青春の物語。オーストラリアで最も愛されている作家が、自らの少年時代に重ねあわせて綴る。

スラップ、クリストス・チョルカス、2008年、オーストラリア

友人同士のバーベキューで、行動に問題のあった友人の子供を平手打ち(スラップ)。この事件を軸にした物語が、多文化社会オーストラリアで出自、世代、性別、信条、生活レベルを異にする8名の視点から描かれる。賛否両論を巻き起こした問題作。

ほら、死びとが、死びとが踊る、キム・スコット、2010年、オーストラリア

先住民と入植者が育んだ幸福な友情とやがて訪れた悲しい対立の物語。アボリジニにルーツを持つ作家が、オーストラリア現代文学に切り拓いた新たな地平。

死ぬ瞬間の5つの後悔、ブロニー・ウェア、2011年、オーストラリア

緩和ケアの看護師(作者)が長年にわたり看取ってきた患者達が死ぬ前に語る後悔トップ5をまとめた本。SNSでもバズった世界的ベストセラー。

奥のほそ道、リチャード・フラナガン、2014年、オーストラリア

第二次世界大戦中に日本軍の捕虜となり、タイとビルマを結ぶ「泰緬鉄道」(「死の鉄路」)建設に従事したオーストラリア人捕虜の過酷な体験を描いた物語。2014年ブッカー賞受賞。

少年は世界をのみこむ、トレント・ダルトン、2019年、オーストラリア

1980年代ブリスベン郊外。犯罪と暴力がはびこる小さな町の少年イーライは、いつしか“世界を変えることのできる”ジャーナリストになりたいと夢見るようになる。2019年オーストラリアで一番売れた小説。世界34カ国にも展開。

ニュージーランド

キャサリン・マンスフィールド傑作短篇集 不機嫌な女たち、20世紀初頭、ニュージーランド

ニュージーランド生まれとしては最も有名な作家の日本オリジナル短編集。感情の揺れを繊細にすくいとり、日常に潜む皮肉を鋭く抉り出す。

ルミナリーズ、エレノア・カットン、2013年、ニュージーランド

1866年のゴールドラッシュに沸くニュージーランドで一攫千金を狙う青年を描いた物語。野心的な構想と創意溢れる設計、圧倒的長大さで世界を驚嘆させた。2013年ブッカー賞受賞。

日本

古事記、712年、日本

日本の神話や歴史を記した日本最古の書物。神々の時代から人間の時代へ移行する過程が描かれる。日本文学の発生や源流を見る上でも重要な素材の宝庫。

枕草子、清少納言、996年、日本

日本初の随筆集。好きなものや嫌いなもの、四季の移り変わりなど、細かい日常を綴った。

源氏物語、紫式部、1008年、日本

日本初の長編小説。貴族の源氏の生涯とその子孫の物語。平安時代の恋愛や宮廷生活などの心情を詳細に描き出す。

平家物語、12~13世紀、日本

平家の栄華と没落、武士階級の台頭などが描かれた軍記物語。平清盛を中心とする諸行無常のエンターテインメント巨篇。

風姿花伝(花伝書)、世阿弥、15世紀初め頃、日本

亡父観阿弥の遺訓にもとづく能の理論書。「幽玄」「物真似」「花」といった芸の神髄を語る表現はここにその典拠がある。

利休にたずねよ、16世紀、日本(山本兼一、2008年、日本)

茶人・千利休の生涯と美学を描いた時代小説。19歳の時に殺した高麗の女性との秘めた恋が、彼の美意識を形成する。2008年直木賞受賞。

等伯、16世紀、日本(安倍龍太郎、2012年、日本)

絵師・長谷川等伯の生涯を描いた歴史小説。最高傑作『松林図屏風』の描写は圧巻。2012年直木賞受賞。

花鳥の夢、16世紀、日本(山本兼一、2013年、日本)

絵師・狩野永徳の生涯を描いた歴史小説。ライバル等伯の才能への嫉妬や、狩野一門の作風を守る義務などで葛藤する。

五輪書、宮本武蔵、1643年、日本

剣術の奥義をまとめた兵法書。地・水・火・風・空の五巻で構成。二天一流の到達した境地を説く。

おくのほそ道、松尾芭蕉、1702年、日本

作者46歳のときの紀行文。江戸を出発し、奥州、北陸道を巡った全行程は約2400キロメートル、日数約150日間。「夏草や兵どもが夢の跡」など、旅の中で詠まれた62の俳句も収録。冒頭の「月日は百代の過客にして、行きかふ年も又旅人也」も有名。

葉隠、山本常朝、1716年、日本

藩主に仕える者の心構えと佐賀藩の歴史や習慣に関する知識を集めた書。「武士道と云ふは死ぬ事と見付けたり」が有名。

『葉隠』は大作なので、三島由紀夫さんの『葉隠入門』から入るのもおすすめ。

学問のすすめ、福沢諭吉、1872年、日本

西洋の学問や文化を取り入れることの重要性を訴え、独立した個人としての自立心や国民としての責任を説いた。その言葉は今日もなお新鮮さを保つ。

浮雲、二葉亭四迷、1889年、日本

言文一致の文体で書かれた日本近代小説の始まりを告げた作品。プライドの高い青年官吏の内面の苦悩が描かれる。

舞姫、森鴎外、1890年、日本

ベルリンに留学した官僚の豊太郎と、現地の踊り子エリスの悲恋物語。日本文学meets西洋。

たけくらべ、樋口一葉、1896年、日本

吉原遊郭の近くに住む少年少女の淡い恋物語。市井の人々を書き続けた作者の代表作。

武士道、新渡戸稲造、1900年、日本

日本の武士道を西洋に紹介するために英語で出版された本。武士道とは「死の術=Art of Death」。

茶の本、岡倉天心、1906年、日本

日本人の精神性と美意識を西洋に紹介するために英語で出版された本。茶道とは「生の術=Art of Life」。

破戒、島崎藤村、1906年、日本

被差別部落出身の小学校教師が父の戒めを破り公衆の前で自らの出自を告白。四民平等は名目だけの明治社会に鋭く迫る。

刺青、谷崎潤一郎、1910年、日本

美女の体に刺青を掘りたい刺青師の清吉が、女を麻酔薬で眠らせ刺青を掘る。フェティシズム、性的倒錯など、その後の作品に共通するモチーフが見られるデビュー作。

こころ、夏目漱石、1914年、日本

謎めいた「先生」と学生の「私」の交流、そして先生の過去に秘められた悲恋を通じ、エゴイズムと倫理感との葛藤が描かれる。

地獄変、芥川龍之介、1918年、日本

主人公の良秀は当代一の絵師で、大殿に地獄変の屏風絵を描くように依頼されるが、良秀はモデルがないと描けず・・・作者の芸術至上主義と絡めて論じられることが多い作品。

夜明け前、島崎藤村、1929-1935年、日本

黒船来航の前後から幕末・明治維新の激動期を描いた歴史小説。当時の資料をふんだんに使い、個人と社会の動向を重層させて描いた。近代日本文学を代表する小説の一つ。

「いき」の構造、九鬼周造、1930年、日本

着物の模様や色、建築、音楽、浮世絵、浄瑠璃などを手がかりに、「いき」を構成する3つの要素を取りだし、その構造を鮮やかに描き出していく。日本文化論の代表的論文。

銀河鉄道の夜、宮沢賢治、1934年、日本

孤独な少年ジョバンニが、友人カムパネルラと銀河鉄道の旅をする、美しくて切ない物語。

陰翳礼讃、谷崎潤一郎、1934年、日本

「陰翳」によって生かされる日本の美を説いた随筆。海外の知識人や映画人にも影響を与えた。

雪国、川端康成、1937年、日本

雪国を訪れた男が、温泉町でひたむきに生きる女たちの諸相を見つめる物語。作者は1968年ノーベル文学賞受賞。

山月記、中島敦、1941年、日本

唐代、詩人になれず虎になった男が、数奇な運命を友人に語る変身譚。中国の古典に想を得た。

人間失格、太宰治、1948年、日本

名家に生まれた男が「恥の多い生涯を送ってきました」で始まる手記の形で、その孤独と絶望の人生を語る。

金閣寺、三島由紀夫、1956年、日本

1950年の金閣放火事件を題材にしつつ、作者独自の創作、美学、思想も反映。世界的評価も高い近代日本文学を代表する傑作の一つ。

ボクの音楽武者修行、小澤征爾、1962年、日本

古き良き時代の旅を瑞々しい感性で綴った自伝的エッセイ。数々の伝説(天然?)エピソードから、ガチのスターは最初から格が違うことがわかる。

ヒロシマ・ノート、大江健三郎、1965年、日本

原水爆禁止世界大会、原爆の被爆者、治療に当たる医師たちを取材したノンフィクション。反核への意志、ノーモア・ヒロシマ/ナガサキ。作者は1994年ノーベル文学賞受賞。

沈黙、遠藤周作、1966年、日本

キリシタンの弾圧下で、ポルトガル人司祭が神と信仰の意義を問う歴史小説。神はなぜ沈黙しているのか?

モオツァルト・無常という事、小林秀雄、1967年、日本

作者の批評美学の集大成とされる全6編から成る評論集。批評という形式にひそむあらゆる可能性を提示した名作。

輝ける闇、開高健、1968年、日本

作者が取材で南ベトナム政府軍に従軍した際、激しい戦闘に巻き込まれ奇跡的に生還した体験を元にした物語。ベトナム戦争を主題とした文学としては最も有名な作品一つ。

限りなく透明に近いブルー、村上龍、1976年、日本

東京の米軍基地周辺で生活する若者たちのセックス、ドラッグ、ヴァイオレンス、そして嘔吐。衝撃的な内容と独特の文体から今も読み継がれる作者の原点。1976年芥川賞受賞。

深夜特急、沢木耕太郎、1986年、日本

インドのデリーからイギリスのロンドンまで、バスだけを使って一人旅をした作者の紀行小説。バックパッカーのバイブルとして多くの旅人に影響を与えた。

ノルウェイの森、村上春樹、1987年、日本

限りない喪失と再生を描き、作者の新境地を拓いた「100%の恋愛小説」。

浅草博徒一代―アウトローが見た日本の闇、佐賀純一、1989年、日本

大正から昭和にかけて、関東大震災と二度の戦争をくぐり抜けた男が語る波乱の人生。2016年のノーベル文学賞を受賞したボブ・ディランが歌詞に借用した(パクった?)ことでも有名。

池袋ウエストゲートパーク、石田衣良、1998年、日本

青春小説の爽快感とクライムノヴェルの危険な味わいをハイブリッドし絶大な支持を得た連作短編小説集シリーズの第一作。連続テレビドラマの原作。

落語百選、1999年、日本

日本の文化「落語」の名作100選を書式化したシリーズの、春気分あふれる25話。「落語」の素型を損なうことなく、そこに溜めこまれた人間の想いを写し取るように構成した。

悪者見参、ユーゴスラビア(木村元彦、2000年、日本)

「世界の悪者」にされたユーゴスラビアをサッカー軸に描いたノンフィクション。作者は旧ユーゴスラビア全土を歩き、砲撃に身を翻し、劣化ウラン弾の放射能を浴びながら取材した。

日日是好日―「お茶」が教えてくれた15のしあわせ―、森下典子、2002年、日本

日日是好日は、「にちにちこれこうじつ」、毎日が良い日という意味。雨の日は、雨の匂いを感じ、雨の音を聴く。今この瞬間を生きていることの感動を「茶道」を通じて発見していくエッセイ。

生物と無生物のあいだ、福岡伸一、2007年、日本

遺伝子研究の歴史や研究者たちのエピソードを通じて、生物と無生物の間を探求。「動的平衡」の概念は読者に新たな視点を提供する。

献灯使、多和田葉子、2014年、日本

大災厄に襲われ鎖国状態の日本で、15歳の無名は密かに海外に派遣される「献灯使」に選ばれる。2018年全米図書賞翻訳文学部門受賞。

夏物語、川上未映子、2019年、日本

パートナーなしの出産方法を探る38歳の小説家が、精子提供で生まれ父の顔を知らない男と出会う。出産は親のエゴか?世界40カ国以上で読まれる日本発世界文学。

コメント